「紙工作ぺん」さんを通じて知った、釘(ピン)なしで作れる「糸かけ曼荼羅(糸かけアート)」にハマっているみくるです。

前回の記事では、アレンジを加えた「鳳凰」をご紹介しました。

今回は、「孔雀」のかけ方を順を追ってご紹介します。「陰陽」のかけ方をアレンジして、孔雀に見えるように工夫したものです。

ダウンロードしてご利用頂ける無料図案(A4サイズのPDFファイル)をご用意しましたので、ぜひ作ってみて下さいね。

スリット数64の台紙を使用します。通常の「糸かけ曼荼羅」は釘(ピン)を使って作成するので、「64ピン」と表現されます。

釘なしで作る糸かけ曼荼羅(糸かけアート)

糸かけ曼荼羅の基本の作り方

糸かけ曼荼羅とは、曼荼羅アートの1つで、木製の板などの台にピン(釘)を打ってピンに糸をかけて作ります。ある規則性を元に糸をかけていくと曼荼羅模様が出来上がります。ピンに糸をかけるから糸かけ曼荼羅です。

糸かけ曼荼羅が初めての方は、まずは基本のかけ方をマスターされて下さいね。

釘なしで作る糸かけ曼荼羅「孔雀」

「陰陽」をアレンジしてかける「孔雀」

「糸かけ曼荼羅」「孔雀」で検索すると、色々な画像がみつかりますが、今回ご紹介するのは「陰陽(いんよう・おんみょう)」をアレンジしてかけたものです。簡単にかけられるように工夫しました。

「陰陽」のかけ方は、こちらの記事でご紹介しています。

32ピンでのかけ方を順を追ってご紹介してから、2色でかけたもの、64ピンでかけたものをご紹介します。

糸かけ曼荼羅「32ピン」無料図案

ダウンロードしてご利用頂ける無料図案(A4サイズのPDFファイル)です。

糸かけ曼荼羅「64ピン」無料図案

ダウンロードしてご利用頂ける無料図案(A4サイズのPDFファイル)です。

32ピンでかける「孔雀」のかけ方

厚紙を円形にカットしても作れますが、100円ショップなどで購入できる紙製のコースターを使うと簡単です。図案は、コースターのサイズに合わせて、直径9㎝で作成しています。

今回は、ダイソーさんで購入した色画用紙を使用しました。

色画用紙は、大きめに切ってコースターにのりで貼ってから、コースターの大きさに合わせて切ります。

コースターの裏面の3㎜内側に、コンパスで印をつけ、図案に合わせて印をつけて、ハサミで切ってスリットを作ります。1番と17番の位置に目印をつけます。

裏面に糸端をテープで貼り、1番のスリットにかけて表面にまわし、16番のスリットにかけます。

裏面から、2番のスリットにかけて表にまわし、もう一度16番のスリットにかけます。

続いて、2→16、3→17、4→17、4→18、6→18とかけます。

以降、同様に時計周りにかけていきます。

ここからは、1つづつかけ1番まで戻ります。

裏面です。

同じ糸で、1→18、32→18とかけます。

以降は同様に、今度は反時計回りかけていきます。

一番まで戻ったら完成です。

糸を切って裏面で止めます。

2色でかける32ピンの「孔雀」

2色目をかけていきます。1→15、2→15とかけます。

以降は時計回りに、1色目と同様にかけていきます。

1番まで戻るまでかけます。

1色目と同様に、反時計回りにかけ、1番まで戻ったら完成です。

糸を切って裏面で止めます。

2色でかける「孔雀」が完成しました。

64ピンでかける「孔雀」

32ピンの時と同様に、64ピンの台紙を用意してかけていきます。

1色目をかけ終わったところです。

印をつけた真下から、3つ右のスリットからスタートしました。

2色目は、32ピンの時とは変えて内側にかけてみました。

真下の位置から2つ右のスリットからスタートです。

スタート位置によって、孔雀の胴の大きさが変わります。色々と試してみて下さいね。

ダイソーさんのコースターと糸

ダイソーさんで「ペーパーコースター」と「カラー糸」を購入しました。

糸かけ曼荼羅は、同じかけ方をしても、色の組み合わせでガラリと表情が変わります。

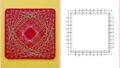

こちらの記事では、円形のペーパーコースターと並べて販売されていた四角形の「ペーパーコースター」を使用して作る「糸かけ曼荼羅スクエア」の作り方を、順を追ってご紹介しています。

これからも、色々なかけ方楽しもうと思っています。

最後までお読み頂きありがとうございます。

アレンジ-120x68.jpg)